compte rendu

François II Rákóczi : Confession d’un pécheur. Traduite du latin par Chrysostome Jourdain. Édition critique avec introductions et notes établies sous la direction de Gábor Tüskés. Avant-propos de Jean Garapon. Avec la collaboration de Csenge E. Aradi, Ildikó Gausz, Zsuzsanna Hámori-Nagy, Réka Lengyel, Zsolt Szebelédi, Ferenc Tóth et Anna Tüskés. Édition revue et préparée par Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2020 (Bibliothèque d’études de l’Europe centrale, Série « Littérature », No 25), 777 p.

L’ouvrage offre le premier accès intégral à l’un des textes les plus personnels de François II Rákóczi, prince de Transylvanie : sa Confessio peccatoris. L’édition critique s’inscrit dans les récents travaux menés par des chercheurs hongrois et français permettant de redécouvrir et de faire connaître des aspects jusqu’alors peu étudiés de la vie de ce prince et de ses écrits ‒ notamment un colloque organisé à Budapest en mai 2022,[1] qui a réuni près d’une vingtaine de spécialistes, autour de Gábor Tüskés.[2] Leurs communications ont révélé en particulier le lettré qu’était Rákóczi, au fil de recherches sur les courants jansénistes et leur diffusion dans la littérature en Europe.

Mais la source qui permet d’approcher plus intimement la personnalité complexe du Prince, est la publication récente de la Confession, écrite en latin par Rákóczi. La Confession d’un pécheur est la traduction du latin en français réalisée par le père Chrysostome Jourdain (1732‒vers 1778), prieur des Camaldules à Grosbois. Il entreprit ce travail bien après la mort du Prince ; cela montre que le désir de Rákóczi avait été précieusement gardé par les pères Camaldules. L’analyse critique de cette traduction a été détaillée par Ildikó Gausz, de l’Université de Szeged, qui souligne dans l’introduction le souci de clarté, de logique, de rigueur du traducteur : « la maîtrise avec laquelle Jourdain manie le latin populaire de Rákóczi restitue la perfection de ce chef-d’ œuvre qu’est la confession. » Ce travail d’érudition apporte un ensemble d’informations et des pistes de réflexion sur des aspects de son parcours qui peuvent faire écho aux difficultés contemporaines, autant qu’à des questions universelles. Ce texte de plus de 400 pages, où Rákóczi raconte lui-même en détail toutes les périodes de sa vie et ses états d’âme, constitue une rareté.

Couverture de l’édition critique de la Confession d’un pécheur

Le prince dans la Confession

Né le 27 mars 1676 à Borsi (actuellement en Slovaquie), mort à Rodosto (actuellement Tekirdağ, Turquie) le 8 avril (le vendredi saint) 1735, Rákóczi est l’héritier d’une famille très riche de la noblesse hongroise, qui associa son destin à une très longue tradition d’autonomie contre les puissances, notamment la maison d’Autriche, provoquant des guerres ancestrales, sur fond de profondes querelles religieuses et territoriales. Des soulèvements furent organisés par la lignée de cette famille, depuis son arrière grand-père Georges Ier, jusqu’à sa mère Hélène Zrinyi. Cette histoire est bien documentée par les archives diplomatiques, et par des études déjà publiées aux XIXe et XXe siècles.

Le prince nous rappelle des faits historiques : depuis l’an 1000, le pape Sylvestre II, en couronnant le premier roi chrétien de Hongrie, Saint-Etienne, plaça le royaume de Hongrie à l’abri des prétentions des souverains germaniques. En 1222, la Bulle d’Or d’André II, qui autorisait la résistance armée et légalisait les révoltes nobiliaires, est abolie par la diète de Presbourg en 1687. L’Empire mène une politique très répressive dans ces territoires, provoquant de nombreuses révoltes des kurucs (les croisés ou les mécontents, noms donnés aux insurgés hongrois lors des précédentes révoltes). Ainsi, « la révolte que mène le prince Ferenc II Rákóczi de 1703 à1711 s’inscrit dans une longue lignée de conflits opposant le peuple hongrois à la dynastie des Habsbourg ».[3]

Mais les évènements et les renversements d’alliances mettent un terme à son action militaire, ce qu’il vit comme un échec. Il arrive en France en 1713, et bénéficie de l’aide de Louis XIV, qui avait soutenu la cause hongroise antérieurement. Il reçoit protection et subsistance. Rákóczi est alors très proche de la cour et assiste à l’agonie du roi. La mort du souverain le 1er septembre 1715 a constitué un événement marquant dans sa vie. Sa retraite à « La Camaldule de Grosbois », où il commença de rédiger la Confession, va prendre un sens particulier.

La Confession contient des informations très instructives sur sa formation morale, qui font écho à Saint-Augustin et annonce Jean-Jacques Rousseau. François reçut sa première éducation à partir de 1688, au collège des Jésuites, à Neuhaus (aujourd’hui en Tchéquie), puis il « fait » ses humanités à Prague. Dans la Confession, il est très critique à l’égard des pères jésuites, dont il juge l’enseignement et le comportement trop indulgents ; les nombreux commentaires du prince montrent comment il a formé sa pensée religieuse précisément contre cet enseignement ; par ailleurs, il dénonce jusqu’à leurs mauvaises intentions et manipulations, « leurs procédés insincères », affectant sa famille. « Les Jésuites sont les spoliateurs du testament des Pères ; je feignais souvent être dans les sentiments de ces mécréants. »

Il décrit les débuts de sa vie d’enfant, puis de prince comme un continuel complot contre lui, quand il ne subit pas l’adversité des accidents sur terre ou sur mer. Il est vrai que le parcours de l’homme de guerre s’est avéré très risqué, avec des péripéties dont les anecdotes ont contribué parfois à la création de son personnage romanesque. Il raconte l’épisode du vol d’objets, dont il s’accuse, en précisant : « d’ailleurs ce n’était pas dans le larcin que je trouvais mon plaisir, mais dans la chose volée » ; curieuses ressemblances, par les explications et les subtilités des consciences au prise avec la culpabilité : celle associée aux remords de Jean-Jacques Rousseau dans l’épisode du ruban volé ; celle du vol des poires par Saint-Augustin qui avoue : « et ce n’est pas de l’objet convoité par mon larcin, mais du larcin même et du péché que je voulais jouir ». Saint-Augustin, lui aussi auteur de Confessions, sera le modèle parfait pour Rákóczi. Les parcours des deux hommes, passant d’une vie la plus débridée à une dévotion extrême, présentent des similitudes étonnantes.

Grosbois est un lieu entouré de forêts, surplombant les vallées de l’Yerres[4] et de son affluent le Réveillon. Aujourd’hui, il reste peu des bâtiments conventuels, mais le quartier a conservé son charme, son bon air et ses sources d’eau, malgré l’urbanisation progressive du XXe siècle. C’est Grosbois, lieu auquel Rákóczi, plus d’une fois, raconte son attachement.

L’histoire des Camaldules d’Yerres a été très bien décrite dans le livre de Lucia Laporte,[5] dans lequel la présence du prince Rákóczi est bien documentée. Malgré les informations contradictoires des différents chroniqueurs, comme le duc de Saint-Simon ou le marquis de Dangeau, on peut aujourd’hui affirmer que Rákóczi, tout en participant à la vie religieuse au milieu des moines, était resté le prince accompagné d’une suite, même restreinte, comme en attestent les Archives d’Yerres. Il est certain qu’il restait informé des évènements diplomatiques qui impliquaient les grandes puissances, de l’Empire des Habsbourg à la Suède et à l’Angleterre, de la France à l’Espagne, de la Russie à la Porte (Turquie). Rákóczi, malgré sa retraite à Yerres, n’avait pas renoncé à la défense de sa patrie.

Mais c’est à Grosbois, qu’il écrit, en latin, la première partie de la Confessio peccatoris. Il écrira les deux autres parties en Turquie, et les adressera au prieur. Il lit les Écritures, plus par curiosité que par faim de nourriture spirituelle. « J’y trouve des obscurités qu’on ne peut comprendre qu’en ayant la foi. » Son séjour au couvent fut assez court, de mai 1715 au 17 août 1717, mais souvent entrecoupé de déplacements à Versailles ou Fontainebleau, où les occasions des divers plaisirs de la cour, outre celui de la chasse à courre, le faisaient « replonger » dans le péché.

Dans la Confession, il raconte lui-même son parcours complexe, avec force détails, et les travaux actuels des historiens montrent qu’il y a peu d’erreurs à relever dans ses écrits. L’une des originalités de la confession réside dans le fait, qu’au long des 400 pages, il mélange les faits chronologiques avec les réflexions et les affres du chrétien aux prises avec sa conscience de pécheur, soumis par Dieu aux passions humaines. Il révèle alors sa conversion à un christianisme proche du jansénisme – quoiqu’il s’en défende parfois. Par ailleurs, les pères Camaldules étaient sympathisants des idées de Port-Royal.

Cette double présentation dans l’écriture, conduit à la production d’un style particulier de récit : tantôt, il s’adresse à Dieu, tantôt aux hommes, et même à ses potentiels futurs lecteurs. « Ce n’est pas aux hommes, c’est à Dieu que je parle, et vers la fin du texte, je dois à mes lecteurs tout ce qui est de ma vie passée […] je vous consacre ma plume […]. » Peut-être est-ce là que Rákóczi a conscience qu’il entre en littérature.

C’est dans cette perspective que les travaux de Gábor Tüskés et de ses confrères révèlent chez François Rákóczi l’homme de littérature. C’est un genre particulier, qui se présente selon des styles différents, un peu comme une œuvre musicale où des climats différents se succéderaient, puis se mélangeraient jusque dans un final teinté d’un ton prophétisant.

Il développe sa pensée sur plusieurs registres : celui du moraliste, qui connaît le cœur de l’homme confronté à ses passions ; celui du théologien, qui analyse sans relâche la nature de Dieu et la problématique du libre-arbitre et de la grâce ; celui du philosophe, qui dénonce les faux-semblants. Parfois, le style s’enflamme, approchant peut-être l’exaltation des grands mystiques.

Le titre principal est « Confession d’un pécheur, qui prosterné devant la crêche du Sauveur nouvellement né, déplore dans l’amertume de son cœur sa vie passée et se rappelle les grâces qu’il a reçues et la conduite de la Providence sur lui… » Le texte entier de la confession a pour toile de fond un questionnement, un entretien avec Dieu ou Jésus, une prière et une imploration permanentes. « Ô mon Jésus, je vous sens au-dedans de moi-même », ces premiers mots de la confession font référence à Saint-Augustin, qui est comme son modèle. Rákóczi semble parfois habité, comme le sont les mystiques, et on trouve sous sa plume les notions de lumière et d’illumination. Il vit sa relation à Dieu dans sa chair, et connaît les affres des grandes passions humaines et les tourments de sa conscience.

Bien qu’il soit impossible de connaître ses rapports directs avec son entourage et les conversations quotidiennes, on est curieux de comprendre pourquoi il eut besoin d’écrire une telle confession ? Si le prince Rákóczi, homme public, exerçait une sorte de fascination sur ses proches, cela ne pouvait pas combler sa véritable vocation. Quel meilleur confident, alors, qu’un écrit en langue latine ?

En de nombreuses occurrences, apparaît le contraste entre le prince orgueilleux et son extrême humilité affichée. « Votre Providence me préparait à monter sur un théâtre, où je devais faire le personnage, non d’un Prince menant une vie privée, mais qui gouverne les hommes […]. C’est l’ œuvre de votre grâce sur moi. » Il évoque « Les abominations de ma vie ; mon cœur était loin de vous. » L’un des caractères originaux de ce texte est que l’auteur fait un lien étroit entre les récits historiques et les éléments religieux, alternant en permanence les uns et les autres, parfois dans les mêmes longues phrases : « les misères de mon peuple étaient sans nombre et sans mesure ; tout ce que je faisais de bien était mal à vos yeux ».

Le pécheur est souvent amené à disséquer les passions humaines, ce qui se rapporte à sa vie d’homme ; on croirait lire un traité des passions, à la manière de Descartes ou Spinoza. « L’amour profane se glisse dans mon cœur ; l’amour-propre, c’est mon autre ennemi à combattre. ». Au cours d’un séjour à Naples, devant le Vésuve, il est sensible aux beautés de la nature qui « peuvent entraîner la cupidité qui est avide de connaître pour le plaisir de connaître. ».

Dans de longues descriptions qu’il fait des évènements politiques ou militaires, et de ses argumentations stratégiques, il nous conduit dans de longues digressions sur les desseins secrets de Dieu. « C’est ici que la hauteur de votre sagesse surpasse toutes les puissances de l’intelligence humaine. » Il s’interroge sur la nature de la foi et il voit les contradictions des différentes pratiques religieuses : « les choses sont comme Vous les avez faites. » « L’esprit s’attache à son Dieu, dont il est une portion. » Il tente d’analyser l’usage que l’on fait de sa liberté, devant Dieu : il énonce l’idée janséniste, que « la grâce ne vient pas de la liberté de l’homme ». « Mais pourquoi tous ne peuvent pas être sauvés », demande t-il? Il nous offre une sorte de clé mystique : « il faut donc que je me transporte hors de moi. » Il dénonce la fausse foi : « on rejette les mouches et les pucerons, pendant qu’on avale des chameaux. »

A la fin de la confession, Rákóczi écrit pourtant : « Je déteste les propositions condamnées du jansénisme, je ne nie point la liberté qu’a l’homme de faire le bien ou le mal, ni sa coopération avec Dieu pour les bonnes œuvres. Je reconnais aussi que l’homme peut résister à la grâce intérieure. Tout attaché à la doctrine de S. Augustin et de S.Thomas, sur la prédestination, je suis bien éloigné de nier la liberté et sa coopération. L’homme par nature tend au mal, mais la cupidité lui présente ce mal comme un bien. »

Au cours de longs développements, d’une logique implacable, on découvre une sorte de dialectique Rákóczienne, à la manière de Socrate. Rákóczi le prophète : «La fin des temps est sans doute proche, en voyant un tel refroidissement de la charité. »

Sans empiéter sur le terrain des spécialistes, rappelons que Rákóczi a déjà la réputation d’un grand lecteur. Il en fait allusion à Grosbois. Et sa bibliothèque de Rodosto est bien fournie. Il explique les deux façons de le lire, soit selon l’esprit mondain, soit selon la lumière du Seigneur.

Rákóczi est également un penseur politique : « D’ailleurs les Hongrois ne sont les sujets de leurs rois, mais de leurs lois. » « Ô Princes qui lirez cette confession d’un Prince pécheur, apprenez donc à ne consulter des hommes qu’après avoir consulté Dieu, si vous voulez satisfaire à votre obligation première qui est celle du chrétien et ensuite à celle de votre état. » Dans la solitude du « désert », l’écriture est pour lui comme une nouvelle action ; la prière et le silence de la règle monastique, favorisèrent certainement son inspiration. L’écrit en latin, langue de sa première éducation vient témoigner, sur le papier, de la révélation qu’il reçut à Grosbois. Et le prince a une grande conscience de l’importance de ses messages : « Je n’écris pas pour les mondains, mais pour les adorateurs de votre providence. »

Ádám Mányoki : Portrait du prince François II Rákóczi, 1712,

© Musée des Beaux-Arts, Budapest

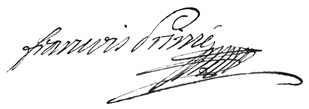

Un trésor aux Archives d’Yerres

« Je me retirais dans ma solitude des Camaldules, sans autre suite que trois domestiques. C’était le jour même de S. Augustin » (le mercredi 28 août 1715). Les Archives communales d’Yerres conservent les registres paroissiaux, le premier acte étant daté de 1622. Malgré quelques lacunes au XVIIe siècle, les années yerroises du Prince Rákóczi sont bien présentes. On peut aisément retrouver sur le registre,[6] où le Prince de Transylvanie est cité, avec tous ses titres, les noms et qualités de ces domestiques. « Le dix-huitième jour du mois de janvier mil sept cent dix sept a été baptisée Françoise Thérèse Chaillou née du quinze de ce mois fille de Jean Chaillou, palefrenier de son altesse serenissime Seigneur François Ragotzi second de ce nom, prince souverain de Transilvanie et de Marguerite Dreux (?) sa légitime épouse, le père de l’enfant étant absent, le parrain est mon dit Seigneur François Ragokzy prince souverain de Transilvanie. » Suivent les signatures, et celle du prince : « François Prince ».[7]

Le nom du Prince est encore cité dans l’acte du 28 janvier 1717, où est baptisée Magdelaine David, fille de son postillon. Le parrain est Jacques Charrière, cité comme suisse du prince. Enfin, le 18 octobre 1717 mil sept cent dix sept, a lieu la bénédiction nuptiale de Pierre Dubuisson « jardinier aux Camaldules dans la maison de Monseigneur le Comte de Charosse François second du nom prince de Ragotski souverain de Transsylvannie ».[8] Ce jardinier ne fait sans doute pas partie des employés du prince. La présence à Grosbois d’un palefrenier et d’un postillon à son service, confirme que Rákóczi avait besoin de se déplacer facilement, en calèche, ou à cheval.

Couvent des Camaldules de Grosbois, Plan de l’Atlas Berthier 1718,

Archives nationales, Cote : 173 bis AP 116 bis.

Les cellules des moines sont bien visibles

L’homme public, un personnage romanesque

L’importance de ces évènements, comme aussi la forte personnalité de Rákóczi contribuèrent à la formation d’un mythe romantique, dont musiciens, écrivains ou cinéaste s’inspirèrent tout en l’accentuant. Ainsi, en 1846, Hector Berlioz joua sa « Marche de Rákóczi » ou « Marche hongroise »,variation d’une ancienne complainte hongroise, pour son opéra « La Damnation de Faust ». Ferenc Liszt l’adapta pour piano et orchestre. Le roman de l’abbé Prévost, Manon Lescaut, publié en 1731, met en scène François Rákóczi, comme étant le prince de R du roman, et l’Hôtel de Transylvanie, maison de jeu parisienne fréquentée par les grands seigneurs. Le rôle supposé du prince est cependant considéré comme un élément de fiction. Voltaire met en scène Rákóczi, dans le Candide (1759) : Cunégonde trouve refuge auprès du prince, sur les rives de la mer de Marmara, lieu où il décéda en 1735.

Au cinéma, plus proche de notre époque, reportons-nous à Angélique, marquise des anges, « série » de films de Bernard Borderie (1966) : dans Angélique et le Roy, « Angélique est chargée par Louis XIV d’accomplir une mission auprès de l’ambassadeur de Perse. Celui-ci s’éprend de la belle et, devant sa résistance, la séquestre. Le Prince hongrois Rákóczi est alors chargé de la délivrer. L’ambassadeur n’abandonnant pas, Colbert tire Angélique d’embarras en la faisant passer pour la favorite du roi. Toujours poursuivi, le Prince Rákóczi se réfugie chez Angélique et ne tarde pas à devenir son amant, ce qui attise la jalousie du roi… ».[9] Il est vrai, qu’en dehors de ses grandes qualités morales, décrites par Saint-Simon, Rákóczi était bel homme, et ne se cachait pas d’user ‒ voire d’abuser ‒ de sa séduction naturelle !

A Yerres, la présence du Prince Rákóczi est connue depuis 1936, quand l’Association Hongroise de Paris écrivit au Maire pour demander l’érection d’un monument commémoratif à l’emplacement du couvent des Camaldules, où le Prince avait fait retraite. La demande fut acceptée et une stèle fut réalisée par le sculpteur hongrois Joseph Csáky et inaugurée le 12 juin 1937 et érigée à proximité de l’ancienne entrée du monastère. En 1978, fut aménagé le square Rákóczi plus spacieux, à l’emplacement des anciennes cellules des moines ; la stèle y fut replacée à cette occasion. On peut y lire l’épitaphe : « à la mémoire de François II Rákóczi allié de Louis XIV chef de la guerre d’indépendance hongroise 1676-1735 ; il vécut dans la retraite au monastère des Camaldules de 1715 à 1717 ; selon sa volonté son cœur repose dans la paix de cette terre… ».[10]

Rákóczi avait connu une vie mouvementée, par les voyages, les combats et les exils. Porté par une conviction farouche contre l’injustice du monde, Yerres lui apporta une paix qu’il n’oublia jamais : « je n’avais jamais joui d’une vie plus douce et plus tranquille » (Lettre du 8 août 1715) et « le contentement dans lequel je jouis dans ma solitude est digne d’envie depuis un an que j’y suis ; mon goût, loin de diminuer, augmente ; ainsi, je commence à m’accommoder et demeure prêt à y finir mes jours. » (Lettre du 16 octobre 1716).[11]

« Ce saint ermitage où je suis présentement, […] mon heureuse et tranquille solitude ». Nous, jeunes yerrois, avons connu dans les années 1950 et 1960 les rares vestiges de l’ermitage (ou couvent) des Camaldules ; notamment la stèle et son inscription. Nous étions intrigués par l’histoire du cœur, enfermé dans une urne en or. Où était donc passé le cœur de Rákóczi, de quoi se raconter beaucoup d’histoires… Saura-t-on un jour ? Le plus émouvant n’est-il pas ‒ une fois encore par l’écrit ‒ le témoignage de sa présence par la signature sur le registre paroissial d’Yerres ?

Grosbois/Yerres : Rares vestiges du couvent, église en partie

(décembre 2022)

En guise de conclusion

« Ecoutez Princes et Peuples de la terre : le seigneur m’a appelé du ventre de ma mère, non pour m’établir en tant que prophète, docteur, ou réformateur, mais en exemple de sa justice dans mon abaissement et de sa miséricorde dans ma conservation et mon humiliation. » « Qu’il me soit donc permis d’élever ma voix de la solitude ou plutôt de l’antre obscur de mon pèlerinage, et de parler à mes enfants dans l’effusion de mon cœur et la candeur de mon âme, puisqu’il ne me reste cette seule occasion où je puisse et où je doive me souvenir que je suis père. J’entreprends un ouvrage convenable en tout sens, à la vérité conforme à ma vocation, mais je vais traiter une matière qui blesse la cupidité… » Cet extrait est le début du prologue d’un manuscrit que Rákóczi écrivit en latin, et traduisit lui-même en français : c’est le Traité de la Puissance,[12] dans lequel il analyse la puissance de la droite raison, puis la puissance de la charité. Par son parcours, comme dans son message politique, ne trouve-t-on pas la recherche délicate entre action et sagesse ? La présence du prince Rákóczi parmi les moines Camaldules fait découvrir le chrétien qu’il était, un homme d’une haute valeur spirituelle. Son ouvrage fut-il inspiré par Dieu, cette question reste posée pour la Bible ? Le prince chrétien donne sa réponse : « c’est de Vous que je tiens ce que j’écris ».

Pour nous, lecteur du XXIe siècle, son écrit, à plusieurs dimensions, semble toucher à l’intemporel. La lecture, parfois ardue, de la confession, ne laissera pas indifférent l’amateur et le chercheur, patients et curieux : ils y trouveront des richesses insoupçonnées, et un style, une ambiance que seule, l’intimité du lecteur avec son texte, est à même de faire découvrir et apprécier. Cette édition y apporte une aide essentielle. Donnons le dernier mot à Gábor Tüskés : « l’édition critique des textes en latin et en français contribuera à un regain d’intérêt international dans la recherche sur Rákóczi. Une analyse détaillée ne manquera pas d’apporter de nombreuses surprises dans plusieurs disciplines. » Un ouvrage qu’on se doit de recommender à tous qui s’intéressent à la littérature, à l’histoire et aux rapports franco-hongrois.

Signature de François II Rákóczi ornée d’un élégant paraphe,

mention du 18 janvier 1717,

Registres paroissiaux d’Yerres,

Archives communales d’Yerres, Cote E 3

Notes

[1] Colloque qui s’est tenu à Budapest du 11 au 15 mai 2022, intitulé « Les jansénismes et la littérature en Europe centrale ». https://www.youtube.com/watch?v=9yhNHC-dOHA&t=2s

[2] Gábor Tüskés est directeur de recherches à l’Institut d’Études Littéraires, Centre de recherches en sciences humaines, Budapest.

[3] Yves-Marie Rocher, Louis XIV et la guerre d’Indépendance hongroise (1701-1711). Un véritable allié ? Revue historique des armées 263/2011, p. 63‒74.

[4] Yerres, aujourd’hui Commune de l’Essonne ; ancienne paroisse de la Brie, en région parisienne, où était situé depuis 1642 le Couvent des Camaldules de Grosbois

[5] Lucia Laporte, Yerres, les Camaldules au cœur de l’histoire (Paris, L. Laporte, 2012).

[6] Cote E 3 des Archives communales d’Yerres.

[7] La signature, inscrite par Rákóczi en surimpression du texte, a été détourée par le service communication d’Yerres.

[8] Le nom du Prince connaît plusieurs orthographes, peut-être à cause de la prononciation imprécise de son nom ; le « Comte de Charosse », en souvenir de Sáros, domaine familial, était destiné à préserver l’incognito souhaité par Rákóczi lui-même.

[9] https://play.google.com/store/movies/details/Ang%C3%A9lique_et_le_Roy?id=a8o651_zHjo&hl=en&gl=US

[10] Yerres et les autorités hongroises commémorent chaque année au mois de septembre leur héros national, le prince François II Rákóczi, qui s’était retiré au couvent des Camaldules, situé sur le territoire de cette commune. Connu pour avoir mené la guerre d’indépendance contre l’Autriche des Habsbourg en 1703, c’est bien le chef de guerre qui recueille les honneurs, tant il démontra sa détermination et son courage, suivant l’héritage familial.

[11] Lettres adressées au cardinal Gualterio, nonce du Pape à Paris.

[12] Traité de la puissance de la charité, 7e cahier (Prologue). Médiathèque de Troyes, cote Ms 2147.

Tartalom

Vélemény, hozzászólás?

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.